雨のお彼岸の入り。

昨日、天気を予想してか何人かの檀家さんが御先祖様のお墓参りにお出でになりました。

私も生花の後片付けを兼ねて、一日早く歴代住職と寺族の墓を掃除しました。

朝のニュースで今日は卒業式を予定している学校が多いとか。

三月は旅立ち・出会いの時節ですね。

以前地区の広報誌に投稿した雑感を紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・

『彼岸あけになると新聞が待ちどうしい。

教員移動の発表が掲載されるからだ。

今年は誰が移動するか?新聞発表の前から父兄の憶測が地区を駆けめぐる。

子供がまだ学校にお世話になっている為もあるが、特に本年は中学の『相談員』の職から解放され30日の離任式に出るようにといわれているせいか、一緒に過ごした先生達の誰が去っていくか気になっている。

思えば長いようで短い2年間であった。

『相談員』を委嘱された時、勤まるだろうか?の不安より、なんとかなるだろうという気安さで引き受けてしまったが、思ったより大変であった。

新日本語・学校内の事情その他、不知の分野が開けたが、それ以上に子供達に接する事・理解する事の難しさに自分自身が嫌になり、もうやーめたと何度も寺に帰ってグチをこぼした。

もし、縁が結べなければ、サッと職を引くのが「行雲流水」禅宗和尚の根底と心得ている?つもりだっからだ。

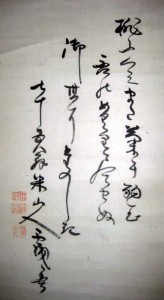

大智禅師様(1290~1366) の偈頌(詩集) の因事「事に因る」三首のなかの一つに

有縁即住無縁去 縁有ればすなわち住し、縁無ければ去る

一任清風送白雲 清風の白雲を送るに一任す

という句がある。正にこの心境でいるつもりであった。

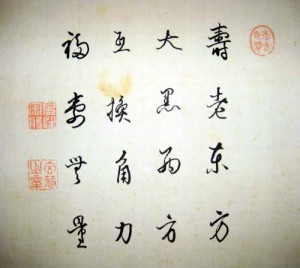

しかし、永平寺73世熊沢泰禅(昭和43年遷化・世寿96歳)禅師様は

新任地への餞の言葉で「縁無ければ去る」ではダメだ。「縁無ければ力(つと)むだ」と示されたいう。

頭のなかで解っているだけではどうしようもない。

縁無ければ去ることの雲泥の差を知らされた。

春の移動で多くの人が新天地へ出発する。

行く人、残る人共に「縁無ければ力(つと)むだ」の言葉をかみしめたい』

・・・・・・・・・・・・

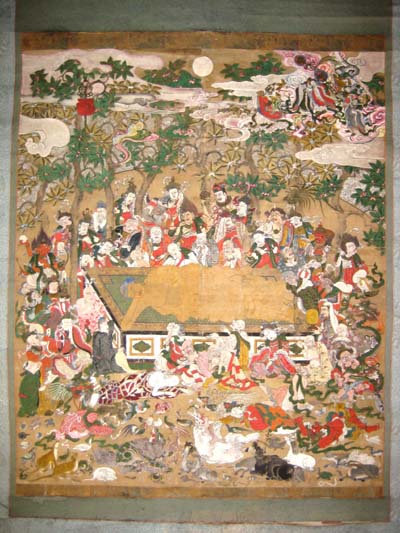

彼岸の入りの今日は、大阪の大相撲をあやかり、床の間で神様の世界の大相撲を開催いたしました。

「東~~寿老人 西~~大黒天」「のこった! のこった!」

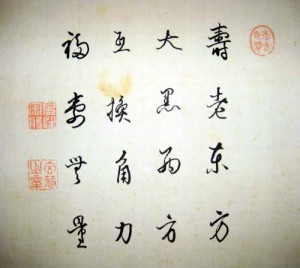

方広寺派管長『間宮英宗』和尚の画に大徳寺派管長を務めた宗般玄芳和尚が賛をしています。

[寿老東方・・大黒西方・・互換角力・・福寿無量]とあります。

画を拝見すると、角力(すもう)は勝ち負けの競技ですが、どちらが勝っても恨みっこ無し、二神さまは角力そのものを楽しんでいる様に見えます。

日々こんな心境で過ごせるよう努めたいものです。

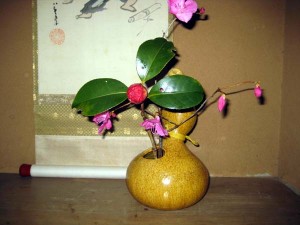

花は椿(日光)と玄海ツツジ 花入れは友人の手作りの瓠です。