八月の大祭・戌・大安の日を御案内と、住職の動静を御知らせします。

******

8月13~~16日は旧盆・24日は地蔵盆です。

******

戌(いぬ)の日は 8月5日(日)17日(金)29日(水)で、5日・17日は大安が重なります。

******

大安の日は 5日(日) 11日(土) 17日(金) 22日(水) 28日(火)です。

******

八月の動静 八月は旧盆。里帰りを兼ねて参拝に御来山が多くなりました。

13~14日は檀家さんの盆供養に出かけますが御祈祷希望の場合は東堂(前住職)が対応いたします。

七月同様、地区のお寺の施餓鬼(三界万霊を供養する法要)が1・3・7・16日の午後・10日午前に予定されており、外出いたします。

いずれも、留守の場合は東堂が御祈祷を務めさせて頂きますが、高齢(87歳になります)の為、来山日程を変更頂ければ幸いです。

その他の土・日・大安・戌の日は在山しています。

暑い日が続きますが御来山を御待ちしております。

★★★★★★

★★★★★★

七月に入り盆前まで過ごしやすい日が続いていましたが15日から猛暑となり16日の当山の施餓鬼は、蒸し風呂のなかで行っているような温度。それでも午後1時に新添した登幡を上げ、町内の檀家さん全員参加で御務めいたしました。

そして19~20日の年に一度の大祭。瞬く間に過ぎてしまいました。

行持の写真を用意してありましたが、猛暑に負けてパソコンに向かう気力もなく・・・・・・。

半月遅れですが、御紹介させて頂きます。

登幡をあげる作業です。

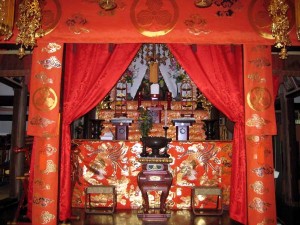

本堂内陣と施食棚

各部屋の様子

①『楽在泉石』 駒澤大学初代学長「忽滑谷(ぬかりや)快天」書一行と蓮花

②『行雲流水』 前總持寺貫首 大道晃仙 書一行 ムクゲ・桔梗・水引

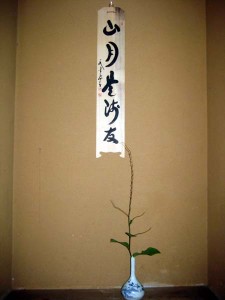

③『山月是海友』永平寺77世丹羽簾芳 木版書 水引草

追加 境内の銀杏の木に根付いた風蘭が花をつけました。